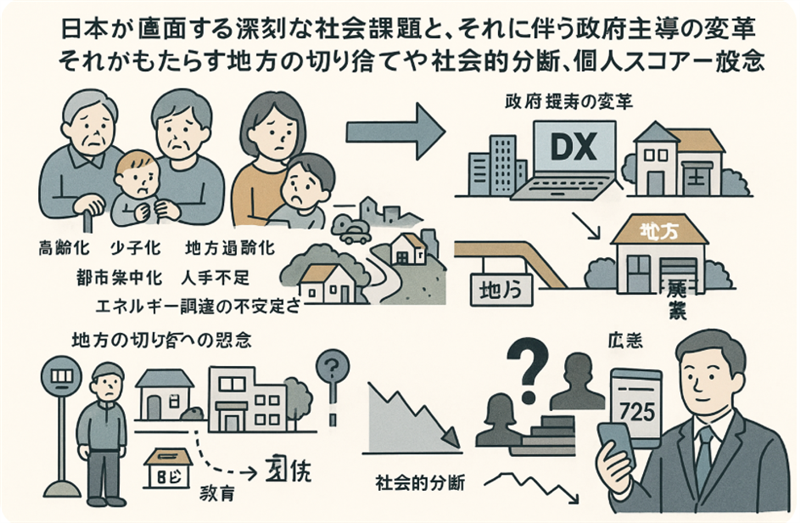

日本が直面する社会課題と「変革」の現在地(広域俯瞰)

以下は、政府統計・白書・公的機関の方針文書、国際機関や主要メディアを横断して集めた“いま”の全体像です。数値・制度・計画は日付が動くので、要所に発表年や施行時期を明記しています。

1) 現状スナップショット(数字で見る課題)

少子化の加速:2024年の出生数は68.6万人、合計特殊出生率は1.15(過去最低)。厚労省の確定値です。

厚生労働省

高齢化の定着:65歳以上人口の割合は29.1%(2023/10時点)。国の高齢社会白書より。

内閣府ホームページ

都市集中と地方の縮小:首都圏(東京圏)にはコロナ後に再び転入超過が戻り、全国では**“過疎地域”指定の市町村が820**に上ります。

総務省統計局

Nippon

ぎょうせいショップ

人手不足の構造化:外国人労働者は230万人超(2024/10時点の届出集計)で過去最多。企業の「雇用人員不足」DIは依然マイナス(=不足超)です。

The Japan Times

日本オンラインジャッジ

エネルギー安全保障:一次エネルギー自給率12.6%(2022年度)。第7次エネルギー基本計画は2025年2月18日に閣議決定。

2) 政府主導の「変革」の主軸

A. デジタル化(DX)・行政の再設計

重点計画(デジタル庁):ベースレジストリ、ガバメントクラウド、行政手続オンライン化などを束ねた年次計画を更新。自治体システム20業務の統一・標準化とクラウド移行を推進中。

デジタル庁

自治体へのインパクト:2025年度末を節目に移行が進行。効率化の期待と同時に、移行コストや運用経費の増加、小規模自治体のリソース逼迫が課題として明示されています(国のワーキング資料にも「運用経費問題への対応」を明記)。

B. 都市再構築・空間戦略

コンパクト+ネットワーク:国土形成計画(全国計画)や立地適正化計画で、生活サービスを集約する「居住誘導区域」等を誘導。効率的な都市運営を目指す方向です。

厚生労働省

地域交通の“リ・デザイン”:改正地域交通法で「再構築協議会」を創設。鉄道維持かバス転換かを地域で協議し、国が関与・支援する仕組みに移行。JR各社も利用少線区の経営情報を開示し、議論が具体化しています。

C. エネルギー/GX

第7次エネルギー基本計画:脱炭素と安定供給の両立を再確認。国内LNG長期契約の再強化など、調達リスク低減を図る動きも報じられています。

D. 労働力確保

「育成就労制度」創設(2024年法律成立)で技能実習を発展的に解消し、人手不足分野へ育成と就労を接続する新スキームへ(施行は公布から3年以内の予定)。

厚生労働省

デジタル庁

3) 「地方の切り捨て」懸念が生まれるポイント

集約の裏側:医療・交通・教育・行政の**“集約化”は持続可能性の観点で合理性がある一方、周縁地域のサービス低下/移動負担増につながりやすい。交通では鉄道→バス**転換の制度設計が進む一方で、生活圏再編の痛みが顕在化。

人口リスクの可視化:「消滅可能性自治体」の民間推計(2023)は、自治体の危機感を高めましたが、方法論やレッテル貼りへの批判もあります。政策判断の唯一根拠にしない姿勢が重要。

自治体DXの負荷:標準化・クラウド移行は長期的には効率化が見込める一方、短期的な人員・費用負担や運用経費の増が課題として政府内資料でも共有されています。

4) 社会的分断につながる火種

世代間・地域間の格差:OECDは日本の相対的貧困率の高さや格差の課題を継続的に指摘。高齢化が進む地方と比較的若い大都市で、可処分所得・サービス水準・デジタル利活用の差が拡大しがち。

デジタル・デバイド:高齢層のネット活用率や自治体間のIT体制差は依然大きい(総務省の通信利用動向調査)。行政のオンライン前提化は取りこぼしリスクを伴うため、アナログ代替の設計が鍵。

首都圏一極集中の再燃:人口移動はコロナ収束後に再び東京圏の転入超過。地方の担い手減をさらに加速させる可能性。

Nippon

総務省統計局

5) 「個人スコア」一般化への懸念と日本のルール

何が懸念か:信用や適性を数値スコア化して就業・融資・保険・教育・福祉等へ横展開すると、差別的影響や不透明なプロファイリング、異議申立て困難が問題になります。過去には就活サイトの「内定辞退率スコア」などが行政指導・批判の対象となりました。

現行のガードレール

個人情報保護法+PPCガイドライン:匿名/仮名加工情報、第三者提供、個人関連情報等の取り扱いと同意・記録義務を明確化。

AIガバナンス指針(総務省・経産省):透明性・説明責任・バイアス抑制・異議申立ての仕組み等を事業者に求める。金融庁もAI利活用のディスカッションペーパーで与信・スコアリングの留意点を整理。

研究・提言:日銀IMES等は透明性・正確性・差別的影響の防止、開示義務の重要性を指摘。

実務上の要点:(1)本人同意の厳格化、(2)説明可能性、(3)用途限定、(4)再識別・二次利用の管理、(5)アナログ代替の確保。とくに公共分野や福祉では「スコアが支援排除を生まない設計」が不可欠です。〈参考:マイナ保険証移行でも、資格確認書などのアナログ代替が制度化〉。

デジタル庁

6) マイナンバー/医療資格確認の移行(分断を防ぐ試金石)

スケジュール:2024年12月2日に現行保険証の新規発行は停止。既存の保険証は有効期限まで(最長 2025年12月1日)使用可能。マイナ保険証を持たない人には資格確認書が発行される。移行に伴うデータ不一致の総点検・改善が続いています。

デジタル庁

示唆:デジタル前提の制度刷新は、移行期間の長さとアナログ回避策が分断抑制のカギ。

7) ここから先の大論点(政策・現場の意思決定に効く観点)

“集約”と“普遍的アクセス”の再両立:交通・医療・行政の集約化と、移動困難層やデジタル不慣れ層へのアクセス保証をセット設計に。

人口動態に即した労働・移民政策:育成就労×特定技能×地域偏在の是正(都市集中回避の仕組み)が持続性の焦点。

デジタル庁

エネルギー調達の“多層防御”:再エネ・原子力・LNG長期契約の最適ミックス+需要側(省エネ/デマンドレスポンス)で価格変動と地政学に耐える体制へ。

データとスコアの“人権設計”:PPC/AIガイドラインを制度・調達仕様・監査に織り込み、説明可能性・異議申立てを標準搭載に。

8)(ご参考)福祉・地域運営の現場での即効策

“デジタル×対面”の二層運用(申請・予約・決済・相談):オンラインで入口を広げつつ窓口/アウトリーチも維持。

移動の組み合わせ最適化:鉄道→バス転換地域でデマンド交通・ボランティア送迎と医療/福祉の予約連動を実証ベースで。

人材確保のポートフォリオ:育成就労の情報整備、外国人スタッフの日本語教育と地域定着支援をセットで。

デジタル庁

エネルギー費リスクの平準化:省エネ改修+調達スキーム見直し(非化石証書のトラッキング改善など市場制度の最新動向も参照)。