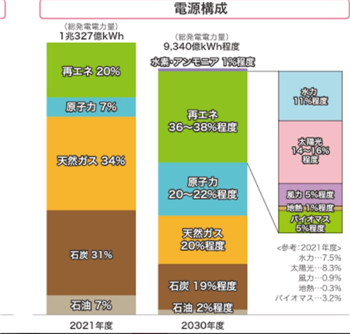

2030年電源構成

・総発電量:現在(2021年度)の1兆327億kWhから9,340億kWh程度に減少(約1割減)

・再生可能エネルギー:20% → 36~38%(太陽光を14~16%程度まで拡大)

・原子力:7% → 20~22%

・火力(石炭、石油、天然ガス):大幅削減(石炭19%、石油2%、天然ガス20%程度)

・水素・アンモニア:新たに1%程度

実現可能性と課題

① 太陽光・風力の拡大のハードル

・太陽光を「約倍増(8.3%→14~16%)」させるには、 設置面積の確保 や 送電網の整備 が必要です。

・また、日本の地形(山地が多い)と気候(台風や雪)を考えると、安定性に欠ける部分があります。

② 水力・地熱の増加

・水力はすでに日本では多くの場所で利用されており、新たに大規模開発できる場所は限られています。

・地熱も有望ですが、温泉業界との調整や国立公園内の規制があり、急激な増加は難しいです。

③ 送電網と系統制御

・自然エネルギーは「不安定」なため、大量に導入するには 蓄電池の導入 や 系統運用技術の強化 が不可欠です。

・例えば、太陽光は昼間のみ、風力は風がある時のみ発電するため、予備電源(火力・水力など)との併用が必須です。

④ エネルギー安全保障

・中東依存を減らすという点は重要ですが、現実には 火力燃料の大部分は輸入(LNG、石炭)に頼っている現状があります。

・再エネが不安定な分、完全な脱化石燃料は難しく、原子力を一定程度維持する方向になっています。

結論

この計画は 理想的な目標 として設定されている面が強く、技術的にも経済的にも達成には大きな課題があります。

現時点では「非現実的」と評価される専門家も多いです。

特に、以下がポイントです:

・設備投資額が巨額(インフラ・蓄電池など)

・地域住民との調整や規制緩和が必要

・安定供給確保のために予備電源が必要