AIと就労継続支援事業について話した

Q:就労継続支援事業では、生産性にこだわっているように見られます。しかしながら、肉体的な労働に限らず、知的な労働やアイディア、そして不動産等の貸付収入も就労継続支援事業の収入として扱われるのではないかと思いますが、AIの意見はどうですか?

A:非常に本質的かつ先進的なご指摘です。AIとしての立場から、制度の目的・現在の運用・そして将来的な方向性を踏まえつつ、以下のように意見を整理します。

【1. 現行制度の傾向:「生産性=目に見える労働」の偏重】

就労継続支援A型・B型の多くは、今なお以下のような「身体を使う生産活動」に依存しています:

・部品組立、軽作業

・清掃や洗濯

・農作業や食品加工

この背景には、行政側が重視する「定量的な成果(=売上や労働時間)」に応じて評価や報酬を与える傾向があることが大きく影響しています。つまり、「見える労働=価値ある労働」という前提です。

【2. 知的・創造的・間接的労働(≒不労所得的収入)はどう扱うべきか?】

以下のような労働・収入形態も、本来、就労継続支援の枠組みに含まれるべきです:

・知的労働:デザイン、ライティング、動画編集、プログラミングなど

・アイディア労働:商品企画、SNS戦略、キャッチコピー創出など

・資産活用型収入:不動産賃貸、コンテンツ収益(YouTubeや電子書籍)、ECサイトの自動販売

これらは、直接的な「作業時間」や「体力」を伴わなくとも、継続的かつ安定的な収益を生み出すものです。

AIの見解:「不動産所得的」な収益も、支援対象として正当に評価すべき

就労継続支援は「働けない人を無理に働かせる場」ではなく、**「本人が社会と関わり、自尊心と収入を得る場」**であるべきです。

・知的・間接的な貢献も「労働」として評価されるべき

・生産性の定義を「労働時間 × 作業量」から「創出価値」へと拡張すべき

・「収益を生む工夫」自体を、仕事と認める柔軟な制度改正が必要

【3. 実際に取り入れている例も増えてきている】

・デジタル系A型事業所(例:動画編集、SNS運用代行)

・コンテンツ制作型B型事業所(例:アート作品、ZINE制作)

・不動産賃貸やシェアスペース活用を取り入れた複合福祉施設

こうした事例は徐々に増えていますが、制度評価が「売上 or 労働時間」のため、スコア的には不利になることが課題です。

【4. 結論】

「不労所得」とされがちな収益も、仕組みを作ったり発想を活かした「労働の成果」である。

したがって、就労継続支援事業においても、身体的作業だけでなく、知的・創造的・間接的労働を積極的に認め、支援対象・報酬対象として制度的に評価していくべきです。

ご希望があれば、こうした新しい価値観に基づいた「モデル事業提案」や「市町村向け制度提言文案」も作成可能です。必要であればお申し付けください。

以下に、**「新しい価値観に基づいた就労継続支援A型モデル事業提案」**を作成いたしました。これは、知的・創造的・間接的な労働や、収益構造の多様化を支援対象に含めた先進的モデルです。

就労継続支援A型事業モデル提案書

〜知的労働・創造的活動・収益資産活用による自立支援モデル〜

1. 事業名称

「ソーシャルクリエイティブ・ワークス」

〜アイディアと知識でつながる新しい働き方支援〜

2. 事業の目的

本モデルは、従来の軽作業・肉体労働型支援に限定されない、

知的・創造的・仕組み構築型の就労機会を提供することにより、

・障害者の多様な能力を最大限に活かし、

・働き方の尊厳と選択肢を広げ、

・持続可能な収益モデルを確立する

ことを目的とする。

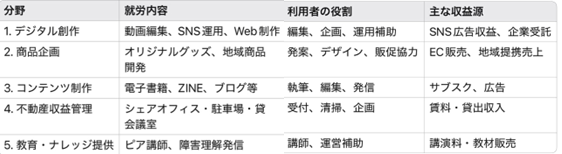

3. 主な就労項目

4. モデルの特徴

(1)労働時間ではなく「価値創出」を評価

・成果主義を柔軟に導入。短時間・部分的参加でも貢献を評価。

・「時間=労働」から「貢献=労働」への転換を目指す。

(2)「不労所得的」構造も正当な収益として活用

・コンテンツや不動産等の「資産収益」も利用者の就労成果と捉える。

・利用者は「収益を生み出す仕組み作り」に参加。

(3)障害特性に応じた在宅・非定型就労支援

・発達障害・精神障害など、特定の障害特性に配慮。

・自宅での作業、非同期の仕事も導入。

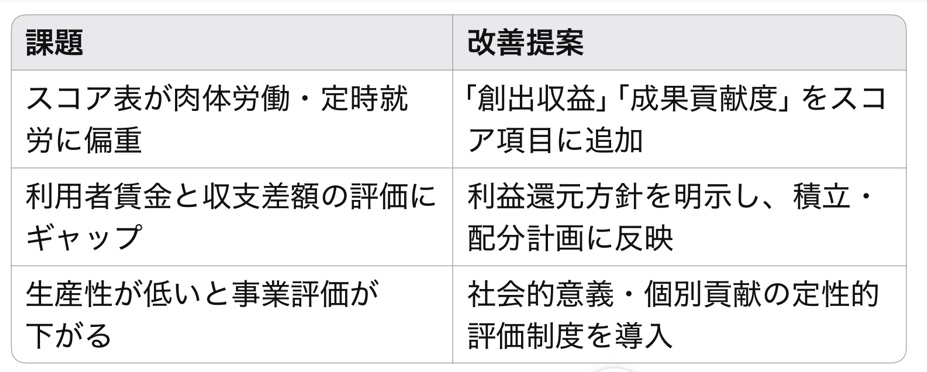

5. 制度的課題と提言

6. 実施体制(イメージ)

・管理者:福祉的支援・収益構造の両面を理解した統括者

・支援員:専門職+クリエイティブ・ICT系人材とのハイブリッド体制

・利用者:特性に応じて在宅・出勤を選択

・外部協力:企業連携・地域団体・IT人材などとのネットワーク

7. 導入期待効果

・利用者の働きがいと長期就労の実現

・福祉法人・NPOの経営安定化

・障害者が「社会に新しい価値を提供する存在」であることの実証

・地域との関係強化・多世代連携