就労選択支援

1、概要

厚生労働省の社会保障審議会障害者部会などで指摘されているように、就労継続支援A型事業所から一般就労(企業等への雇用)へ移行する利用者の割合は極めて低いという課題があります。この点については、国としても強い問題意識を持っています。

【制度上の位置付け】

就労継続支援A型事業は、「雇用契約に基づく就労の機会を提供しつつ、一般就労への移行を目指す」ことが制度上の本来の目的とされています。

つまり、就労継続支援A型=ゴールではなく、ステップ(中間的就労の場)として位置付けられており、利用者の能力や希望に応じて、可能な限り一般就労へ移行できるよう支援を行うべきとされています。

【実態と課題】

しかし、現場では以下のような状況があります:

・利用者にとっては、A型事業所での雇用が「安定した居場所」になっており、無理に一般就労を目指さない方も多い。

・事業所側も、人材確保や事業運営の安定性のため、戦力化した利用者に長く働いてもらう方がメリットがある。

・一般就労先の受け入れ体制や合理的配慮がまだ十分整っていないため、移行後にミスマッチが起こる懸念もある。

こうした実態により、「一般就労移行」という本来の目的が形骸化しているのではないか、という批判もあります。

【国の対応】

この課題に対応するために、今後の国の方針では:

・就労選択支援の導入(令和7年10月〜)により、利用者の適性・希望をより丁寧に評価。

・A型事業所に対しては、一般就労移行に向けた計画的な支援体制の強化を求める。

・一定の実績(移行率)や支援体制が整っている事業所への重点的支援。

というように、「就労継続支援A型で働き続ければそれで良い」という姿勢から、より一人ひとりに応じたキャリア支援型へと制度をシフトさせようとしています。

2、開設の要件

就労選択支援事業所を開設するためには、以下の要件を満たす必要があります。

1. 実施主体の要件:

・指定障害福祉サービス事業者であること: 就労移行支援または就労継続支援(A型・B型)の指定を受けている事業者であることが求められます。

・就労支援の実績: 過去3年以内に、当該事業所の3人以上の利用者が新たに一般企業等に雇用された実績が必要です。

ただし、地域の状況により上記の実績を満たす事業者が存在しない場合、以下のような事業者も実施主体として認められることがあります:

・障害者就業・生活支援センター事業の受託法人

・自治体設置の就労支援センター

・障害者能力開発助成金による障害者能力開発訓練事業を行う機関

これらの事業者で、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに一般企業等に雇用された実績がある場合、都道府県知事の認定を受けて実施主体となることができます。

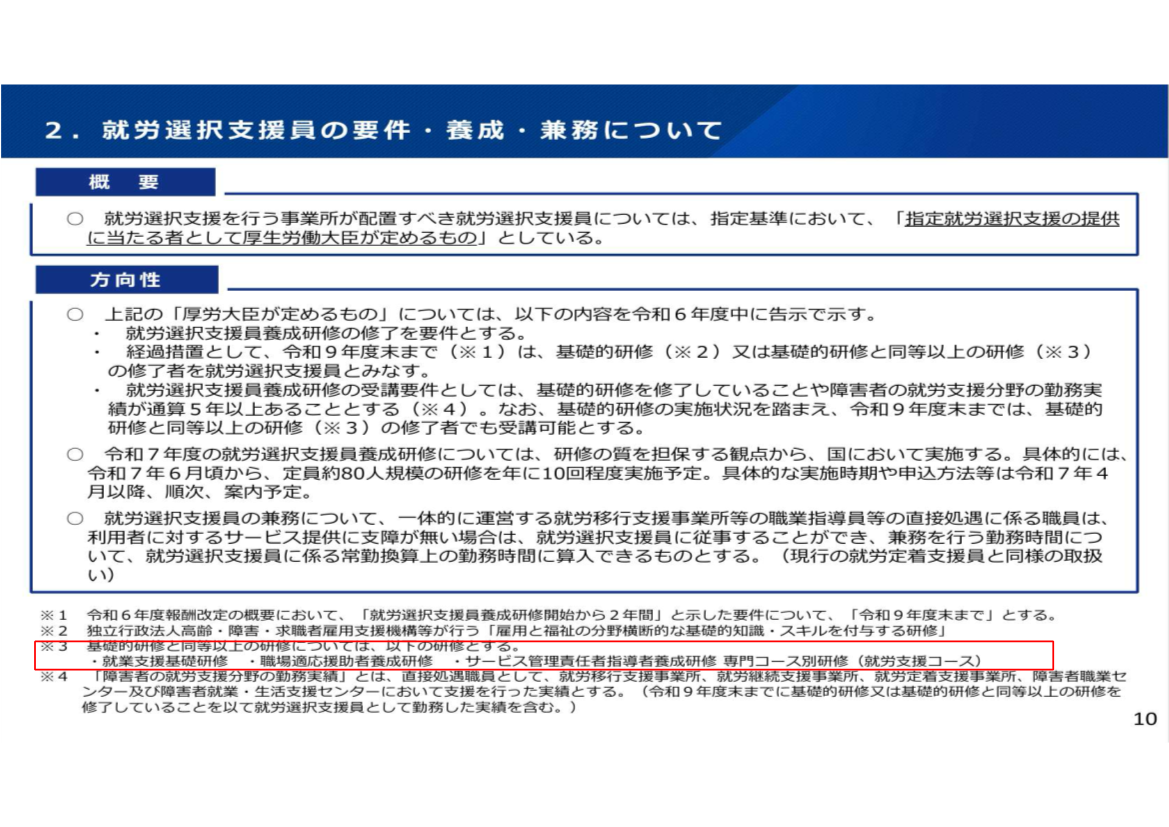

2. 人員基準:

・管理者: 事業所全体の管理を行う者を配置します。管理業務に支障がなければ、他の職務との兼務も可能です。

・就労選択支援員: 利用者15人に対して1人以上の配置が必要です(常勤換算)。

資格要件:

・就労選択支援員養成研修の修了者であること。

ただし、経過措置として令和9年度末までは、以下のいずれかを修了していれば就労選択支援員として認められます:

・基礎的研修

・基礎的研修と同等以上の研修(例:職場適応援助者養成研修など)

受講要件:

・基礎的研修の修了

・障害者の就労支援分野での通算5年以上の勤務実績

3. 設備基準:

・訓練・作業室: 訓練や作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること。

・相談室: プライバシーに配慮し、間仕切り等を設けたもの。

・洗面所・便所: 利用者の特性に応じた設備であること。

4. 運営基準:

・中立性の確保: 自法人が運営する他の就労系障害福祉サービスへの利用者誘導を防ぐ仕組みや、関係機関との連携によるケース会議の実施など、中立性を確保するための措置を講じることが求められます。

これらの要件を満たすことで就労選択支援事業所の開設が可能となります。